Avant-propos

Félicitations au Cabo Verde (Cap-Vert) et à l’Égypte, certifiés exempts de paludisme par l’Organisation mondiale de la Santé ! Cet accomplissement vient certes nous rappeler que, dotés d’une volonté politique suffisante, forts d’un plaidoyer et d’une action multisectoriels et à travers le déploiement de nouveaux outils et l’allocation de ressources adéquates, nous pouvons bel et bien vaincre le paludisme.

À la croisée de la lutte de l’Afrique contre ce fléau pourtant, l’avance reste au point mort dans la plupart des États membres. Les objectifs intermédiaires fixés pour 2025 nous échappent et le rêve de l’élimination du paludisme à l’horizon 2030 semble de plus en plus précaire. Le moment est venu de faire face à cette dure réalité : nous avons perdu le cap et nous nous trouvons confrontés à une véritable tempête de menaces convergentes, alimentées par le manque de ressources, la croissance démographique rapide, le changement climatique, les risques biologiques émergents et les crises humanitaires.

L’année 2025 sera décisive. La reconstitution des ressources du Fonds mondial en 2025 résoudra l’alternative, entre le maintien des progrès acquis ou la retraite et l’accumulation d’un plus grand retard encore. Il nous faut impérativement garantir les ressources nécessaires à la lutte contre le paludisme, en l’animant d’une nouvelle énergie. L’Afrique doit aussi relever le défi par la mobilisation de ressources internes, l’expansion de modalités de financement innovantes à travers les conseils et fonds pour l’élimination du paludisme et l’exploitation de plateformes telles que l’IDA et le Green Climate Fund pour assurer, par la pleine dotation de nos programmes nationaux, la progression de l’agenda contre le paludisme.

Les données stratégiques doivent guider nos décisions, de sorte que les paquets d’interventions les plus efficaces soient adaptés au niveau infranational pour maximiser l’impact. Les outils de carte de score peuvent renforcer la redevabilité et l’action à tous les niveaux et contribuer à la réalisation de nos engagements.

Il nous faut accélérer la mise en œuvre des nouveaux produits et interventions, et en assurer rapidement le passage à l’échelle : en déployant notamment les produits de nouvelle génération (tels que les très efficaces moustiquaires à double imprégnation et les nouveaux insecticides) et en accélérant le vaccin contre le paludisme en vue de son déploiement parallèle aux approches existantes. L’arsenal de nouveaux outils et interventions contre le paludisme est plus riche et efficace que jamais ; il peut être fabriqué sur le continent et y entraîner la croissance économique et le développement, au service aussi d’une élimination plus rapide.

L’action multisectorielle est fondamentale, y compris sous la forme d’efforts concertés des secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de l’environnement, de l’administration locale et de l’infrastructure, pour opposer une riposte holistique au paludisme.

Nous devons embrasser un programme d’intégration qui aborde la question du paludisme parallèlement aux autres priorités essentielles des soins de santé primaires, de la préparation aux pandémies, de l’égalité des sexes et de la résilience au climat. Ces points sont fondamentaux à l’instauration de systèmes de santé résilients et d’un développement durable. Outre ses ravages sur la santé, le paludisme impose une lourde charge économique aux États membres. Dans les régions d’endémie, la maladie amoindrit la croissance annuelle du PIB jusqu’à concurrence de 1,3 % et peut causer jusqu’à un demi-milliard de journées de travail perdues chaque année en Afrique. L’investissement dans l’élimination du paludisme offre de nets avantages économiques. Les résultats d’une étude récente indiquent que l’élimination pourrait renflouer le PIB à hauteur de 127 milliards de dollars sur l’ensemble de l’Afrique à l’horizon 2030. Le commerce international en bénéficierait aussi, avec un gain potentiel de 81 milliards de dollars grâce à l’amélioration de l’accès au marché, de la demande des consommateurs et aux créneaux d’entreprise plus attrayants. Cela sans omettre que les moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée (MILD) — à coût unitaire de 4,89 dollars seulement — présentent un rapport avantages-coûts (RAC) de 9,8 pour 1. Outre les vies sauvées, ils produisent d’immenses bénéfices par réduction des coûts de traitement et décès évités. Globalement, vaincre le paludisme d’ici à 2030 produirait un retour sur investissement de 40 pour 1. Il s’agirait là de l’un des investissements dont l’impact serait le plus grand dans le domaine de la santé mondiale.

Dirigeants, stratèges politiques et partenaires : ceci est notre appel à l’action. Notre réponse doit être audacieuse et décisive. Nous devons déclencher une « forte impulsion » qui accroisse l’engagement politique et multisectoriel, la mobilisation de ressources, et qui veille à cibler les fonds disponibles de manière à maximiser l’impact tout en encourageant l’introduction rapide de nouveaux outils adaptés à la lutte contre le paludisme. L’enjeu ne pourrait être plus grand. L’avenir de l’Afrique exige que nous intensifiions l’effort, que nous investissions et que nous renouvelions notre engagement d’élimination du paludisme, une fois pour toutes. Le monde nous regarde et l’Histoire se souviendra de notre action en cet instant critique. Il n’est plus temps de tergiverser. L’heure de l’action — unie, urgente et résolue — a sonné.

S.E. Moussa Faki

Président

Commission de l’Union africaine

S.E. Umaro Sissoco Embaló

Président

République de Guinée-Bissau

Dr. Michael Charles

Directeur général

Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme

Progrès accomplis vers l’élimination du paludisme en Afrique à l’horizon 2030

L’Afrique reste l’épicentre de la lutte contre le paludisme

Selon l’OMS, le nombre de cas de paludisme dans les États membres de l’Union africaine est estimé à 251 millions (95 % des cas enregistrés à l’échelle mondiale) et sa mortalité, à 579 414 décès (97 % de ceux enregistrés dans le monde) pour l’année 2023. La mortalité concernait, pour 76 %, des enfants âgés de moins de 5 ans. À l’échelle continentale, 1,3 milliard d’individus courent le risque de contraction du paludisme. Parmi cette population, 192 cas pour 1 000 personnes et 44 décès pour 100 000 ont été enregistrés. Par rapport à l’année 2000, cela représente une baisse de 34 % de l’incidence et de 61 % de la mortalité du paludisme.1

Member States have continued to rapidly scale the distribution of next-generation nets (78% of the 195 million nets distributed in 2023 compared to 59% in 2022). Likewise, a record 53 million children under the age of 5 received SMC, including 28.6 million in Nigeria alone. Cote d’Ivoire and Madagascar introduced SMC for the first time in 2023.

Le Cabo Verde et l’Égypte ont été certifiés exempts de paludisme par l’Organisation mondiale de la Santé en 2024.2

La plupart des États membres ne sont pas en voie d’atteindre l’objectif UA d’élimination du paludisme d’ici à 2030

La situation reste au point mort et le continent n’est pas près d’atteindre son objectif de contrôle et d’élimination à l’horizon 2030. Le cadre catalytique3 de l’UA avait fixé des cibles de réduction de l’incidence et de la mortalité du paludisme en vue de l’élimination sur le continent à l’échéance 2030. Depuis 2015, l’incidence a cependant diminué de 4 % et la mortalité, de 15 %, loin des cibles intermédiaires de l’UA fixées à 40 % au jalon 2020 et à 75 % en 2025. Sur les 46 États membres déclarant l’incidence du paludisme, six seulement ont atteint une réduction de 40 % de l’incidence ou de la mortalité.4

Une véritable tempête menace le progrès

La lutte contre le paludisme se trouve confrontée à une véritable tempête, au point de convergence de crises qui menacent de faire chavirer plusieurs décennies de progrès contre la maladie. Les États membres doivent faire face à de graves déficits budgétaires, liés aux crises financières qui continuent de sévir et à l’affaiblissement de l’apport des bailleurs de fonds, à la hausse des niveaux de résistance biologique, notamment aux médicaments et aux insecticides, au préjudice du changement climatique et des crises humanitaires, aux espèces de moustiques invasives qui alimentent le péril de la transmission urbaine et à une croissance rapide de la population exposée au risque de contraction du paludisme.

Écarts de financement

Globalement, le financement de la lutte contre le paludisme reste inférieur aux niveaux requis pour éliminer la maladie. Par rapport à la cible de 8,3 milliards de dollars établie en 2023, 4 milliards seulement ont été investis. L’écart se creuse rapidement, passant de 2,9 milliards de dollars en 2019 à 4,3 milliards en 2023.

Les États membres s’inquiètent de l’insuffisance de ressources et de la dépendance continue à l’égard des bailleurs de fonds extérieurs. Le maintien de la couverture existante (mais insuffisante) des interventions antipaludiques exigera 1,5 milliard de dollars de plus en 2025-2026.5 Outre combler de toute urgence les déficits existants, il faut accroître les ressources allouées au passage à l’échelle de la couverture et au déploiement de produits hautement efficaces mais plus onéreux pour contrer la résistance biologique. L’OMS estime que l’accès aux cibles mondiales exigera 6,3 milliards de dollars US de plus par an, dès 2025[1]. Si la stagnation des ressources contre le paludisme se poursuit sur la période 2027-2029, il faudra s’attendre, selon les estimations, à une incidence augmentée de 112 millions de cas et à une mortalité accrue jusqu’à 280 700 décès de plus en Afrique, du fait des poussées et des épidémies qui se répandront sur le continent.6,7

La majorité du financement des interventions contre le paludisme reste le fait d’un petit nombre de bailleurs de fonds extérieurs. Les États membres reconnaissent le risque que représente cette situation pour la pérennité et soulignent la nécessité de diversifier les sources de fonds.

Crises humanitaires

Le paludisme se concentre dans les pays impactés par les crises humanitaires. En 2023, on estimait à 74 millions le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ou réfugiées. Les déplacements de population, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la prestation des services de santé peuvent contribuer à de fortes augmentations des cas et des décès liés au paludisme. Les crises humanitaires conduisent aussi à d’importantes hausses des coûts de prestation et de mise en œuvre, exacerbant davantage encore les déficits. Les États membres s’inquiètent particulièrement du manque de ressources destinées aux interventions antipaludiques auprès des populations victimes de déplacements transfrontaliers et de la nécessité d’une planification renforcée au service de ces groupes vulnérables.

Menaces biologiques

La résistance aux insecticides est répandue ; elle réduit l’efficacité des moustiquaires traditionnelles et de la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent dans la prévention de la transmission du paludisme. Le parasite responsable du paludisme résiste aussi de plus en plus aux tests de diagnostic et partielle aux médicaments antipaludiques, au détriment de la détection et de la prise en charge des casi. Huit États membres ont déclaré une résistance confirmée ou suspectée aux antipaludiques. Il existe de nouveaux outils, fort efficaces, pour contrer ces menaces, mais ils sont aussi plus onéreux que les modèles classiques.8

De même, le moustique invasif Anopheles stephensi a été détecté dans huit États membres.9 Ce moustique peut prospérer en milieu urbain, où il intensifie la menace de transmission et de poussées du paludisme dans les centres de population et les pôles de développement économique en rapide croissance.

Changement climatique

Un climat plus chaud et plus humide accélère la prolifération des moustiques et la transmission du paludisme, y compris dans les zones actuelles de faible endémie. Déjà, le nombre de mois propices à la transmission du paludisme sur les hauts plateaux africains est en hausse de 14 %.10 D’ici aux années 2030, les estimations chiffrent entre 147 et 171 millions le nombre d’Africains en plus qui seront exposés au risque de contraction du paludisme.11 On estime à 775 000 le nombre de décès supplémentaires imputables au paludisme auquel il faudra s’attendre à l’horizon 2050 dans les régions où le changement climatique intensifie la transmission.12

Les conditions météorologiques extrêmes ponctuelles sont à l’origine de fortes flambées du paludisme. Les populations déplacées bénéficient rarement de la protection de moustiquaires ou de la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent et leur accès au diagnostic et aux thérapies précoces est limité. Même dans les pays où la mortalité du paludisme pourrait diminuer du fait de l’évolution des températures et de la pluviosité, les conditions météorologiques extrêmes attribuables au changement climatique sont susceptibles de causer un surcroît de 230 000 décès imputables à la maladie (principalement en Afrique de l’Ouest, au Soudan, au Soudan du Sud et au Mozambique).13

Augmentation de la population exposée au risque du paludisme

Les prévisions annoncent une croissance anticipée de 16,5 % de la population exposée au risque du paludisme à l’horizon 2030, accroissant considérablement les nombres de cas et les coûts de maintien et d’élargissement des interventions.

Un plan d’accélération est nécessaire pour traduire les engagements politiques en action

Pour parer à ces menaces et réaliser l’objectif d’élimination du paludisme en Afrique d’ici à 2030, la CUA, les CER et les États membres doivent dresser un plan d’accélération qui convertisse les engagements politiques et les décisions des chefs d’État et de gouvernement membres d’ALMA en ressources financières, actions et redevabilité accrues.

Feuille de route de l’UA d’ici à 2030

La Conférence de l’UA a chargé la Commission de l’UA, AUDA-NEPAD et CDC Afrique d’élaborer une feuille de route de l’UA exhaustive et entièrement chiffrée à l’horizon 2030 et au-delà, devant servir de guide au renforcement des systèmes de santé, à l’amélioration de l’accès aux soins, à la réduction des décès maternels et à la victoire sur les maladies endémiques telles que le paludisme et les maladies tropicales négligées. Faisant suite à une série de décisions et d’engagements majeurs de l’UA, cette feuille de route reflète la résolution de l’Union de faire avancer la sécurité sanitaire et le développement en Afrique et d’instaurer sur le continent un environnement plus sain, plus résilient, où chaque citoyen soit en bonne santé et bien nourri. Axée sur l’élimination du sida, de la tuberculose et du paludisme et sur l’amélioration de la santé maternelle, la feuille de route vise aussi la résolution des maladies et des conditions endémiques non transmissibles et tropicales négligées en Afrique d’ici à 2030. Elle stimulera le plaidoyer politique et la mobilisation de ressources, encouragera les gouvernements à adopter une approche centrée sur la personne et fondée sur les droits, favorisera la science et dynamisera le soutien politique, intérieur et financier, tout en renforçant les capacités nationales pour mettre fin aux inégalités.

Priorités de l’accélération

1. Renforcer la volonté politique et le leadership

Les États membres sont encouragés à rassembler leurs hauts dirigeants ministériels en vue de l’élaboration d’une approche pangouvernementale qui établisse un environnement propice à l’exécution du plan stratégique national contre le paludisme. Cette approche doit par ailleurs garantir la disponibilité de ressources suffisantes à la pleine mise en œuvre de l’accès universel aux interventions antipaludiques vitales.

Un leadership politique soutenu est indispensable au maintien de la lutte contre le paludisme parmi les hautes priorités des programmes de développement nationaux. Les chefs d’État et de gouvernement et autres hauts dirigeants doivent à ce titre se faire les champions de l’élimination, du plaidoyer pour la mobilisation de ressources et de l’intégration des objectifs de la lutte contre le paludisme dans les plans de développement national, régional et continental au sens large.

Chefs d’État de gouvernement

Les chefs d’État et de gouvernement peuvent veiller à la discussion régulière de la question du paludisme au sein du cabinet et sur les autres forums de haut niveau, convoquer les hauts dirigeants de tous les secteurs (dans le cadre d’un conseil pour l’élimination du paludisme, par exemple) et mener le plaidoyer à l’échelon mondial, régional et national (en soutenant par exemple la reconstitution des ressources du Fonds mondial).

Au Bénin, S.E. le Président Patrice Talon a émis un décret visant à revitaliser le conseil national de lutte contre le VIH/sida pour y inclure la tuberculose et le paludisme, appelant du reste à la collaboration multisectorielle sur l’ensemble des ministères de tutelle.

Ministres du gouvernement

En 2024, les ministres de la santé des pays HBHI (High Burden to High Impact – D’une charge élevée à un fort impact) d’Afrique ont adopté la Déclaration de Yaoundé. Reflet d’un profond engagement visant à accélérer la réduction de la mortalité du paludisme, cette déclaration offre un cadre global articulé autour de sept piliers pour relever les principaux défis qui entravent le progrès. S’appuyant sur les initiatives existantes telles que la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » et l’approche HBHI, la Déclaration de Yaoundé définit le cadre d’élaboration d’un plan d’accélération de la lutte contre le paludisme.

Au Nigeria, le ministre de la Santé a convoqué les parties prenantes et partenaires multisectoriels en vue de l’élaboration d’une stratégie innovante visant l’accélération des progrès contre le paludisme. La rencontre a produit un plan en neuf points et des groupes de travail s’emploient aujourd’hui à l’élaboration de stratégies pertinentes pour chacun (mobilisation de ressources, interventions, etc.).

Au-delà des portefeuilles touchant directement à la santé, les autres ministères et organes paraétatiques peuvent contribuer à la lutte contre le paludisme en identifiant proactivement les actions et les politiques pertinentes à leur domaine.

Au Burkina Faso, le ministère de la Jeunesse a recruté 15 000 volontaires nationaux/agents de santé communautaire et les a mis à disposition du ministère de la Santé.

Au Cameroun, les secrétaires permanents de plusieurs ministères (Éducation, Agriculture, etc.) ont convenu d’entreprendre des activités de réduction du paludisme et de les porter au budget de leur ministère.

Au Nigeria, le ministère de l’Environnement a affecté des fonds au soutien de la lutte contre les maladies et s’emploie, avec les producteurs de riz, à réduire les gîtes larvaires et la transmission du paludisme.

En Ouganda, la lutte contre le paludisme est désormais répertoriée comme question intersectorielle à financement prioritaire dans les budgets ministériels. Le budget 2024/2025 a affecté 139 milliards de shillings ougandais (40 millions de dollars) supplémentaires au poste des médicaments essentiels et des fournitures de santé, y compris 5 milliards de shillings ougandais (1,4 million de dollars) à celui des médicaments de prévention du paludisme chez les femmes enceintes.

En Tanzanie, une structure de coordination du secteur public a été établie sous l’égide du Premier Ministre au soutien du conseil pour l’élimination du paludisme. Les points focaux paludisme de chaque ministère ont été nommés et ont reçu une formation sur la carte de score nationale, les interventions prioritaires et les déficits.

Parlementaires

Les parlementaires jouent un rôle crucial dans la lutte contre le paludisme, en ce qu’ils façonnent les politiques, garantissent les allocations budgétaires et assurent la redevabilité des programmes. Ils prônent l’adoption de lois qui soutiennent les efforts d’élimination du paludisme et veillent au maintien de la question parmi les priorités nationales de développement. Les parlementaires ont également le pouvoir d’affecter et de pérenniser le financement d’interventions antipaludiques et de santé dans les budgets nationaux. Ils participent aussi au plaidoyer, au sein de leurs circonscriptions comme sur la scène internationale, pour sensibiliser l’opinion à l’impact du paludisme et mobiliser l’action communautaire.

Au Cameroun, le caucus parlementaire mène le plaidoyer auprès des ministres, rencontre régulièrement le Premier Ministre concernant la question de l’élimination du paludisme et il a soutenu la mobilisation de ressources pour l’achat de moustiquaires.

Au Ghana, le caucus parlementaire a mené le plaidoyer en faveur d’un financement accru et obtenu ainsi une affectation budgétaire au poste de la pulvérisation IRS.

Au Nigeria, le président de la commission de la Chambre des représentants sur le contrôle du VIH, de la tuberculose et du paludisme (membre du conseil pour l’élimination du paludisme) a introduit un projet de loi visant un financement accru de la lutte et l’accès universel aux produits antipaludiques.

Le Sénégal a établi un réseau parlementaire, avec formation sur la question du paludisme et des MTN. Le plaidoyer des parlementaires a conduit à l’achat par le gouvernement de médicaments préventifs jusque-là obtenus par dons des partenaires.

En Tanzanie, les parlementaires rencontrent régulièrement les représentants du PNLP pour discuter du paludisme et ils suivent activement les interventions antipaludiques au moyen des cartes de score.

En Ouganda, le forum parlementaire sur le paludisme a favorisé la surveillance et la mobilisation communautaire au soutien de la pulvérisation IRS dans les régions lourdement affectées, appuyant du reste la décentralisation, au bénéfice de coûts réduits et d’un plus grand impact.

Dirigeants infranationaux

Les gouverneurs, les maires et autres dirigeants locaux sont des messagers de confiance aptes à faire passer l’information sur le paludisme, à établir le dialogue avec les communautés et, avec l’aide des parties prenantes locales, à entraîner la redevabilité et l’action sanitaire.

Au Sénégal, le PNLP a conclu avec les municipalités un accord de cofinancement au soutien des interventions contre le paludisme.

2. Mobiliser des ressources suffisantes et durables

Les États membres sont encouragés à accroître les ressources affectées à la lutte contre le paludisme moyennant l’exploitation de sources de financement plus larges et plus diverses.

L’argument économique de l’investissement dans le contrôle et l’élimination du paludisme est clair. Atteindre les cibles des Objectifs de développement durable relatives au paludisme à l’horizon 2030 pourrait renforcer le PIB des pays d’endémie en Afrique de 126,9 milliards de dollars avec, parmi les avantages mondiaux, un accroissement du commerce international chiffré à 80,7 milliards de dollars.14 Ce dividende économique souligne la nécessité de financer notre lutte contre le paludisme — pour sauver des vies, bien sûr, mais aussi pour entraîner la croissance économique et le développement à l’échelle continentale.

En dépit de l’argumentaire favorable à l’investissement, les États membres restent confrontés à de profonds déficits budgétaires et la moitié seulement des activités inscrites aux stratégies nationales contre le paludisme sont dotées de fonds. Il faut garantir 6,3 milliards de dollars US par an pour maintenir et élargir les efforts d’élimination du paludisme. De même, la dépendance continue à l’égard d’un petit nombre de bailleurs de fonds menace la pérennité.

Le Fonds mondial et GAVI

Il incombe aux États membres de mener un plaidoyer vigoureux auprès des partenaires mondiaux et de soutenir la reconstitution des fonds pour combler les déficits immédiats. L’année 2025 sera décisive concernant le financement de la lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial et GAVI doivent tous deux reconstituer leurs ressources cette année et toute insuffisance sera source de nouvelles contraintes financières pour les programmes.

- Le Fonds mondial, source de plus de 40 % du financement pour l’élimination du paludisme, représente 62 % de l’aide financière internationale totale à la lutte contre le fléau.15

- GAVI joue pour sa part un rôle indispensable au déploiement continu des vaccins antipaludiques.

Le succès de la reconstitution de ces fonds est certes essentiel à l’élimination du paludisme, mais aussi au renforcement général des systèmes de santé et à la résolution d’autres gageures sanitaires (notamment les MTN).

Financement de la Banque de développement

Les États membres intègrent la lutte contre le paludisme au sein d’initiatives de développement plus larges, telles que l’adaptation au changement climatique, le renforcement des systèmes de santé et la préparation et riposte aux pandémies, ainsi que dans les priorités et activités de financement des banques de développement (à travers l’initiative IDA de la Banque mondiale, notamment).

Au Nigeria, plusieurs États ont entrepris le déploiement d’interventions financées sur la base de prêts de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement.

Le Malawi a intégré ses interventions antipaludiques dans sa demande de financement au Green Climate Fund.

Financement intérieur

Les États membres sont encouragés à affecter plus de fonds à la santé et à la lutte contre le paludisme dans leurs budgets nationaux, conformément aux objectifs existants et aux engagements pris (par exemple, dans la Déclaration d’Abuja). L’accroissement des dépenses intérieures au poste de la santé favorise la pérennité des systèmes de santé.

Au Bénin, le gouvernement a majoré de 28,5 % le budget affecté à la lutte contre le paludisme en 2025, par rapport à 2024. Cela à la suite d’une hausse de 140 % par rapport à 2022-2023 et de 20 % par rapport à 2023-2024.

Au Burkina Faso, le gouvernement a maintenu le poste budgétaire de la santé à plus de 13 % du budget de l’État et un budget supplémentaire de 5 milliards de francs CFA a été affecté à l’expansion du vaccin contre le paludisme.

En Mauritanie, le gouvernement s’est engagé à accroître le financement de la lutte moyennant couverture de 40 % du coût des produits antipaludiques (DTR, CTA) et de 100 % du traitement des cas de paludisme grave.

Le secteur privé joue un rôle capital dans la lutte contre le paludisme : il apporte des ressources financières et en nature, il entraîne l’innovation et il exploite son expertise au soutien des programmes. Les entreprises sont source de contributions en nature, d’investissements directs et de fonds de responsabilité sociale, ainsi que d’expertise technique et d’assistance logistique au soutien des programmes de lutte nationaux. Le secteur privé peut contribuer largement à l’innovation et améliorer les capacités des programmes de lutte contre le paludisme, en particulier sur le plan de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des campagnes publicitaires et de communication, ainsi que de l’engagement communautaire, pour une meilleure efficacité et de plus solides partenariats public-privé.

Au Burkina Faso, l’initiative « Zéro palu ! Les entreprises s’engagent », soutenue par Speak Up Africa, a mobilisé des ressources auprès de la Fondation Ecobank. La Fondation Endeavour Mining a financé la mise en œuvre du projet « Village sans paludisme ».

Au Bénin, Canal+ Bénin a signé un protocole d’entente l’engageant à participer aux efforts de contrôle du paludisme et a effectué une contribution initiale de 500 moustiquaires au soutien de la distribution ordinaire visant les femmes et les enfants dans le district d’Allada.

Au Sénégal, l’entreprise de construction ICONS exécute un plan d’action 2024 contre le paludisme estimé à 65 000 dollars. L’entreprise de microfinancement ACEP met pour sa part en œuvre un plan estimé à 27 000 dollars. Canal+ Sénégal continue de contribuer aux efforts par la diffusion gratuite d’une vidéo de sensibilisation pendant la saison des pluies. La chaîne a du reste acheté des bicyclettes destinées aux agents de santé communautaire.

Conseils et fonds pour l’élimination du paludisme (CEP)

Les chefs d’État et de gouvernement membres d’ALMA ont appelé les États membres à établir des conseils et fonds nationaux pour l’élimination du paludisme (CEP) pour faciliter la mobilisation, la mise en commun et la distribution des ressources de nouveaux bailleurs de fonds et du secteur privé. En 2024, 12 États membres ont lancé et quatre autres, annoncé, leurs CEP. Les États membres sont encouragés à accélérer l’établissement de CEP.

Assumés et dirigés en propre par les pays, ces forums se composent de hauts dirigeants de l’État, du secteur privé et de la société civile, chargés, par leur collaboration, de promouvoir le maintien de la lutte contre le paludisme parmi les hautes priorités des programmes nationaux de développement, de mobiliser des ressources et d’assurer la redevabilité pour atteindre les objectifs des plans stratégiques nationaux contre le paludisme. Les CEP cherchent à résoudre les goulots d’étranglement opérationnels et à combler les déficits en usant de leur influence, de leurs relations et de leur expertise pour mobiliser l’engagement de tous les secteurs puis en suivre les progrès et en rendre compte à l’occasion de rencontres trimestrielles.

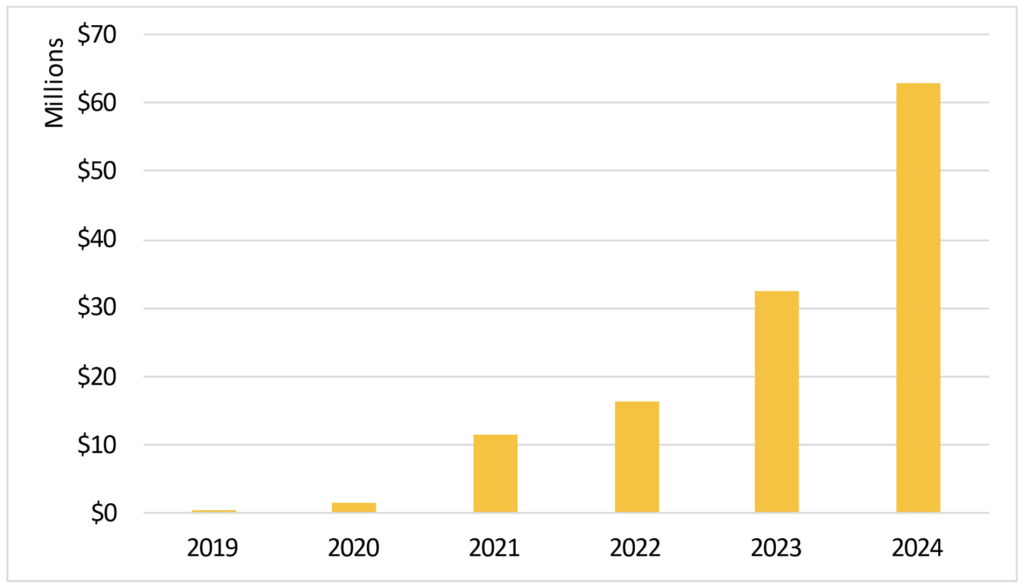

Collectivement, les CEP ont mobilisé plus de 125 millions de dollars (62 millions de dollars en 2024), sous forme d’aide financière, d’assistance en nature et d’expertise technique.

Les ressources mobilisées par les CEP

Les fonds mobilisés ont renforcé les efforts de contrôle du paludisme, en permettant aux pays d’élargir leurs interventions, de combler les insuffisances budgétaires et d’accroître la visibilité du paludisme par le biais de campagnes de plaidoyer et de communication nationales et communautaires. Plusieurs CEP poursuivent également des initiatives de promotion de la fabrication locale.

Au Mozambique, à la suite d’une promesse de contribution au Fonds national pour l’élimination du paludisme, Kenmare investit dans la mise en œuvre d’interventions de protection de ses employés et de leurs familles contre la menace du fléau.

En Tanzanie, le secteur minier a proposé, dans le cadre de ses engagements de responsabilité sociale, 1,5 million de dollars au soutien des interventions antipaludiques dans les districts dans lesquels il mène ses activités.

En Ouganda, NextMedia poursuit sa collaboration avec la National Malaria Control Division et avec le CEP Malaria Free Uganda pour la diffusion de messages antipaludiques à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux.

En Zambie, le secteur privé et les dirigeants coutumiers siégeant au conseil pour l’élimination du paludisme lancent des entreprises de lutte appelées à promouvoir la sensibilisation et à créer des sources durables de financement des interventions antipaludiques. En collaboration avec le PNLP, le CEP a mobilisé 11,2 millions de dollars pour l’achat de moustiquaires et 12 millions de la part des Rotariens au soutien des agents de santé communautaire.

Les CEP soutiennent par ailleurs la coordination multisectorielle et le plaidoyer auprès des dirigeants nationaux et communautaires (notamment les chefs religieux et coutumiers).

Au Nigeria, la fédération des associations de femmes musulmanes (FOMWAN) a produit des annonces diffusées à la radio et un matériel de plaidoyer distribué dans le but d’habiliter les dirigeants religieux et les femmes à passer à l’action contre le paludisme.

En Tanzanie, les dirigeants religieux ont organisé des campagnes nationales de plaidoyer et de communication à l’occasion de la Journée mondiale contre le paludisme, y compris une course cycliste.

En Zambie, l’organisation religieuse Faith Leaders Advocating for Malaria Elimination (FLAME), membre du CEP, poursuit la mise en œuvre de campagnes nationales de plaidoyer et de mobilisation de ressources, en recourant notamment à la carte de score.

Des ressources et référentiels pour l’établissement d’un CEP sont proposés en ligne sur https://scorecardhub.org/fr/cep/

3. Renforcer la coordination et l’action multisectorielle

Les États membres sont encouragés à poursuivre des approches sociétales globales dans la lutte contre le paludisme.

Les pays qui ont réussi à éliminer le paludisme, comme le Cap-Vert et l’Égypte, ont démontré l’importance capitale de la collaboration et de la coordination multisectorielles dans l’entraînement du plaidoyer, le renforcement de la coordination nationale, l’enrichissement de l’expertise et la mobilisation de nouvelles ressources.

Jeunes

Les États membres inaugurent des corps nationaux des jeunes contre le paludisme et les MTN pour engager la jeunesse dans la lutte et dans la promotion de la couverture sanitaire universelle (CSU). Ces coalitions de jeunes leaders soutiennent les activités des programmes de lutte contre le paludisme et les MTN. Au total, 16 corps des jeunes ont été inaugurés dans les États membres. Ils ont participé aux principales activités des PNLP, en soutenant notamment la distribution de moustiquaires, la pulvérisation IRS, la CPS et la formation aux cartes de score.

Au Burkina Faso, le Corps des jeunes contre le paludisme, inauguré à l’occasion de la Journée mondiale 2024 contre le paludisme, s’emploie à sensibiliser les communautés à la nécessité d’identifier et de détruire les gîtes larvaires. Les jeunes ont également soutenu les initiatives de formation en milieu scolaire.

Le Tchad a convoqué un réseau de jeunes au soutien de la sensibilisation communautaire et de la diffusion de messages utiles à la lutte contre le paludisme.

Au Kenya, le Corps des jeunes contre le paludisme a engagé les hauts dirigeants politiques à soutenir les engagements de haut niveau.

Au Nigeria, les jeunes sont habilités à soutenir le déploiement des interventions.

Au Sénégal, les ministères de la Santé et de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne ont engagé de jeunes champions à promouvoir les messages contre le paludisme et les soins à l’intention des femmes enceintes.

En Ouganda, les jeunes champions de la lutte nationale contre le paludisme se sont rendus dans le district d’Iganga afin d’identifier, à l’aide de la carte de score, les principaux facteurs à la base des faibles résultats de la prévention du paludisme chez les femmes enceintes (faible sensibilisation et idées reçues sur le TPIp) et ont participé à l’éducation à la santé de ces femmes.

Dirigeants religieux

Les dirigeants religieux jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le paludisme : leur influence et leur statut de confiance au sein des communautés favorisent la promotion de la prévention et du traitement du paludisme. À travers leurs sermons, leurs assemblées communautaires et leurs réseaux confessionnels, ils sensibilisent l’opinion à l’importance des moustiquaires, d’un diagnostic rapide et de l’observation des protocoles thérapeutiques. Les dirigeants religieux peuvent aussi faire avancer le plaidoyer, en engageant le dialogue avec les décideurs politiques et en mobilisant l’action au niveau de la communauté. Leur autorité morale peut réduire la stigmatisation, encourager les comportements sains et soutenir les campagnes nationales contre le paludisme. Ils comptent ainsi au nombre des partenaires clés de la poussée vers l’élimination du paludisme.

Au Burkina Faso, l’Union des dirigeants religieux et coutumiers a mobilisé l’organisation de dons de sang au soutien des cas de paludisme grave requérant une transfusion sanguine. Elle diffuse par ailleurs les communications pour le changement social et comportemental.

Société civile

Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle essentiel aux efforts de contrôle et d’élimination du paludisme, en particulier dans leur plaidoyer en faveur des populations les plus vulnérables, dont les femmes, les enfants et les communautés rurales. Elles s’emploient à garantir l’accès des mesures de prévention, de traitement et de contrôle du paludisme aux populations disproportionnément affectées par la maladie. Les OSC sensibilisent l’opinion aux dangers du paludisme. Elles préconisent la révision des politiques et réclament un financement accru des interventions antipaludiques ciblées sur ces groupes vulnérables.

Elles mènent aussi des campagnes d’habilitation des femmes, souvent principales responsables des soins, pour les aider à assumer un rôle de leadership dans la lutte contre le paludisme. En amplifiant la voix des communautés affectées, en particulier les femmes et les enfants, les organisations de la société civile veillent à faire figurer leurs besoins dans les politiques nationales et mondiales contre le paludisme.

Au Burkina Faso, le Réseau Accès aux médicaments essentiels (RAME) remplit un rôle de suivi de la qualité du service offert aux utilisateurs et veille à la disponibilité de matériel de traitement et de prévention du paludisme à tous les niveaux du système de soins de santé.

Des représentantes féminines participent aux instances de coordination nationale pour veiller à ce que les priorités de financement tiennent compte du genre

4. Renforcer les systèmes de santé nationaux

Les États membres sont encouragés à investir dans le renforcement des systèmes de santé pour améliorer les prestations de prévention du paludisme et de prise en charge des cas, y compris comme modèle pour les soins de santé primaires, les éléments clés de préparation et de riposte aux pandémies et au point d’intersection entre le changement climatique et la santé.

Intégration des interventions antipaludiques dans les services ordinaires

La prestation de services antipaludiques est déjà intégrée aux soins prénatals (SP), au programme PEV et à la prise en charge communautaire des cas. Ainsi, les interventions de protection des femmes enceintes sont largement gérées dans le cadre des consultations de soins prénatals dans les structures de santé (TPIp, MII et prise en charge des cas). Une plus grande intégration, de même que l’établissement de liens plus étroits avec les agents de santé communautaire, permettront de combler l’écart actuel entre le TPIp et la couverture des soins prénatals. Le vaccin antipaludique et les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont distribués dans le cadre du programme de vaccination.

Au Burkina Faso, la vaccination et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier accroissent la portée des programmes de vaccination générale et donnent lieu à une meilleure fréquentation des structures de santé.

Au Malawi, l’introduction du vaccin contre le paludisme a renforcé le programme PEV en élargissant plus généralement la supervision de la vaccination, en réduisant les écarts et en améliorant la qualité du programme.

En Ouganda, l’investissement dans la surveillance du paludisme a renforcé la capacité des laboratoires, la formation des effectifs et l’acquisition d’équipements. La plateforme CPS aide à identifier et à suivre les enfants non vaccinés, en particulier dans les régions vulnérables et difficiles d’accès.

Les investissements dans la surveillance, les initiatives en milieu scolaire, la distribution massive de médicaments et autres activités peuvent profiter aux efforts de contrôle et d’élimination d’autres maladies à transmission vectorielle, dont les maladies tropicales négligées (MTN).

Prise en charge communautaire intégrée

La prise en charge communautaire intégrée (PCCi) est une pierre angulaire de la riposte au paludisme. L’accroissement des investissements dans les programmes de santé communautaire, y compris les approches de PCCi, peut renforcer les capacités de lutte contre le paludisme parallèlement à d’autres problèmes fondamentalement préjudiciables à la santé maternelle, à l’égalité de genre et à la survie infantile, notamment la pneumonie, tout en renforçant du même coup la résilience au choc de menaces à la sécurité sanitaire telles que COVID 19. Les services de santé communautaire rurale, dont la PCCi, sont ancrés dans les communautés locales pour répondre à leurs besoins prioritaires, en étendant les services de santé aux communautés qui ne disposent pas d’un accès aisé aux structures de santé tout en parant dans le même temps aux menaces d’épidémie et de pandémie avant qu’elles ne puissent se répandre. Les programmes de lutte contre le paludisme conçoivent et mettent en œuvre des interventions qui pénètrent les communautés rurales isolées et souvent marginalisées, dans le cadre de la prestation de services de santé intégrés. De même, la chaîne d’achat et d’approvisionnement qui distribue les produits antipaludiques essentiels aux structures de santé et aux communautés isolées a un impact bénéfique sur le système sanitaire tout entier, dont elle renforce la chaîne logistique.

Le Malawi recourt à la PCCi pour suivre les enfants qui quittent les services de soins après un accès palustre grave ou une profonde anémie et leur assurer une thérapie mensuelle préventive en clinique communautaire.

Le Burkina Faso a mis en œuvre un plan de secours contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, qui permet la continuation des services de santé au profit de la population dans les zones de haute sécurité. Il délègue les responsabilités aux parties prenantes communautaires afin de faciliter l’approvisionnement en intrants jusqu’au dernier kilomètre.

Changement climatique et santé

La capacité des États membres à faire face aux catastrophes climatiques est limitée, faute de ressources additionnelles (humaines, d’infrastructure, logistiques et financières) et du fait des longs délais d’approvisionnement en produits antipaludiques. Les femmes et les enfants vulnérables, qui représentent 80 % de la mortalité mondiale imputable au paludisme, seront le visage du désastre imminent. Le paludisme offre la « lentille d’opportunité » préconisée au Sommet africain 2023 sur le climat. Le paludisme se présente tel un candidat idéal de contribution aux aspects de connaissance et gestion des risques de catastrophe et de préparation et capacité de riposte du « Plan d’action africain – Des alertes précoces pour tous ». Les États membres s’emploient à intégrer la lutte contre le paludisme et l’adaptation au changement climatique dans leur planification et leur riposte d’urgence. Il s’agit notamment d’évaluer la disponibilité de produits antipaludiques à déployer à la suite d’une catastrophe naturelle (par exemple, un cyclone qui détruit les structures de santé et anéantit les interventions de contrôle vectoriel). Beaucoup d’interventions existantes sont sujettes à de longs délais d’acquisition, donnant lieu à un besoin grandissant de stocks tampons de prépositionnement. La fabrication locale de produits antipaludiques peut aussi raccourcir les chaînes d’approvisionnement et favoriser une réponse plus rapide aux urgences climatiques

Le Sénégal a intégré la planification climatique concernant les populations déplacées dans ses plans opérationnels (par l’acquisition de stocks de réserve supplémentaires, notamment) et l’armée a aidé le ministère de la Santé à distribuer des moustiquaires après de graves inondations.

Le Nigeria a endigué l’impact d’inondations dans deux États par redistribution de produits en provenance d’autres États.

La communauté de la lutte contre le paludisme peut par ailleurs montrer l’exemple en veillant à propulser les initiatives de fabrication locale à l’énergie verte. Le secteur de la santé doit également tendre à la neutralité carbone de la production, des structures et institutions de santé (publiques et privées) et des chaînes d’approvisionnement en produits (y compris la chaîne du froid).

5. Adopter les dernières orientations en date

Les États membres sont encouragés à poursuivre l’adoption et la diffusion accélérées des dernières orientations techniques relatives au contrôle et à l’élimination du paludisme.

Il faut continuer d’amplifier rapidement le déploiement des nouvelles interventions, plus efficaces, pour accélérer le progrès. Il s’agit notamment d’adopter les nouvelles interventions telles que les méthodes de contrôle vectoriel, les vaccins et les diagnostics de nouvelle génération, tout en relevant par ailleurs les défis émergents, tels que la résistance aux médicaments et aux insecticides.

Résoudre la résistance aux insecticides et aux médicaments

L’OMS a mis à jour son orientation sur la prise en charge des cas et le contrôle des vecteurs (suivant notamment l’efficacité comparative des nouveaux produits), pour assurer que les pays disposent des meilleurs outils de contrôle des populations de moustiques.16 Les États membres ont répondu par un net accroissement de l’utilisation des moustiquaires imprégnées de chlorfénapyr et par le déploiement des vaccins antipaludiques.

Les États membres cherchent aussi à introduire de multiples thérapies de première intention pour faire face à la résistance.

Le Burkina Faso a introduit de multiples thérapies de première intention (artéméther + luméfantrine, artésunate + pyronaridine et dihydroartémisinine + pipéraquine) en 2024. À l’occasion de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), l’identification et la destruction des gîtes larvaires à l’intérieur des habitations ont par ailleurs été intégrées en collaboration avec les résidents de chaque concession. Cette démarche a amélioré la sensibilisation des populations au lien entre les larves et les moustiques et la nécessité de les détruire.

La Tanzanie face à une résistance partielle à l’artémisinine, envisage une transition de sa politique des médicaments de la combinaison AL à ASAQ, à commencer par les régions les plus affectées par la résistance. Pour faciliter le changement, une équipe de transition est en cours de formation. Elle aura pour mission d’établir un calendrier global de transition, d’estimer les coûts, d’élaborer les stratégies d’atténuation de la résistance et de préparer une feuille de route en vue de l’adoption éventuelle de multiples thérapies de première intention.

Déploiement des vaccins antipaludiques

L’OMS a publié une nouvelle orientation sur l’utilisation des vaccins antipaludiques, comprenant notamment les recommandations mises à jour concernant les vaccins RTS,S/AS01 et R21/Matrix-M.17 Ces vaccins sont désormais privilégiés dans les zones à transmission moyenne à élevée du paludisme, à l’intention des enfants surtout. Quinze États membres déploient deux vaccins antipaludiques dans le cadre de leurs programmes de vaccination, dans le but de protéger 6,6 millions d’enfants au cours des deux prochaines années en Afrique, avec l’aide de Gavi, de l’OMS et de l’UNICEF.18 Plusieurs États membres déclarent du reste un recours accru à la chimioprévention, notamment dans les districts lourdement affectés, dans le cadre de leurs stratégies d’élimination et aux fins du traitement préventif des enfants scolarisés.

Le Burkina Faso a introduit le vaccin antipaludique dans le programme étendu de vaccination ordinaire de 27 districts de santé sur 70. Fin septembre 2024, la couverture atteignait 87 %, 77 % et 68 %, respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième dose. Des stratégies de rattrapage sont mises en œuvre et la campagne de chimioprévention du paludisme menée de porte à porte offre l’occasion d’identifier les enfants insuffisamment vaccinés.

6. Utiliser l’information stratégique pour l’action

Les États membres sont encouragés à poursuivre le renforcement de l’utilisation des données et des systèmes d’information sanitaire pour guider leurs décisions. L’approche comprend l’utilisation des données en temps réel pour entraîner l’action.

Stratification infranationale et adaptation

Les États membres mettent en œuvre la stratification infranationale et adaptent les paquets d’interventions en fonction de la charge paludique infranationale. Cette optimisation permet aux pays de maximiser l’impact des ressources disponibles, dans les contextes de déficit de financement surtout. Les États membres améliorent par ailleurs leurs outils de carte de score existants pour y suivre les progrès et l’efficacité des paquets d’interventions ciblées.

Le Burkina Faso recourt à la stratification pour identifier les districts où la CPS doit être étendue aux enfants de 5 à 9 ans.

L’Éthiopie a identifié les districts qui contribuent le plus à la charge paludique et déploie des interventions adaptées.

Le Ghana a mis en œuvre quatre strates basées sur la charge du paludisme et déploie des interventions adaptées suivant la strate. Le pays déploie aussi la chimioprévention dans les zones à faible transmission au soutien des activités d’élimination.

La Mauritanie a procédé à la stratification pour identifier les districts de santé susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre d’interventions d’élimination du paludisme.

Le Sénégal recourt à la stratification pour déployer efficacement ses interventions antipaludiques et maximiser l’impact de ressources limitées.

La Tanzanie utilise sa carte de score nationale sur le paludisme pour suivre la mise en œuvre des paquets d’interventions adaptés.

Renforcement de la qualité et de la disponibilité des données

L’adoption d’outils numériques facilite les rapports en temps réel et l’intégration de nouvelles sources de données, aide les États membres à suivre et à confronter dynamiquement les menaces posées par la « tempête ». La disponibilité et l’exploitation de données supplémentaires (climatiques et géospatiales, notamment) et les technologies telle que l’intelligence artificielle aident à renforcer la planification et la mise en œuvre des interventions. Par exemple, l’intégration de données climatiques sur les plateformes de santé numérique (telles que DHIS2, les répertoires de données sur le paludisme et les outils de gestion de carte de score) aide les pays à mieux prévoir leurs besoins de produits et à réagir en temps réel aux aléas climatiques à l’origine des poussées de paludisme. Ces nouvelles sources de données peuvent aussi être intégrées directement aux cartes de score nationales du paludisme pour entraîner la redevabilité et l’action.

La disponibilité accrue de technologies mobiles et Internet présente de nouvelles possibilités de renforcement des capacités locales de capture, d’interprétation et d’exploitation des données. La saisie locale améliore la qualité des données et la disponibilité en temps réel, au profit de ripostes plus rapides et plus efficaces aux poussées de paludisme. De même, les examens réguliers des données au niveau local favorisent les ripostes assumées et dirigées par les communautés.

Le Rwanda, le Togo et l’Ouganda intègrent les données climatiques dans leurs systèmes nationaux d’information sanitaire. Le Mozambique, le Malawi, l’Éthiopie et la Tanzanie pilotent l’exploitation de ces données.

Le Burkina Faso a inauguré un référentiel de données sur le paludisme qui intègre tous les éléments de contrôle du fléau sur une même plateforme (suivi épidémiologie, qualité des données, gestion des stocks, climat, surveillance entomologique, ressources humaines hebdomadaires, finances, interventions, vaccins, etc.).

Le Cameroun a instauré un dispositif de rapport mensuel recueillant directement les données de plus de 9 000 centres de santé communautaire.

Le Kenya intègre les données entomologiques sous DHIS2 pour soutenir le déploiement d’interventions de contrôle vectoriel et faire face aux poussées. La numérisation de bout en bout de la campagne de distribution de moustiquaires est terminée et 103 000 relais communautaires peuvent aujourd’hui communiquer une information sanitaire vitale sur le paludisme et les MTN.

Le Malawi a intégré l’information de santé communautaire sous DHIS2 en vue d’une meilleure planification et d’une visibilité accrue sur la distribution des moustiquaires. Les données lui ont permis d’identifier une baisse d’efficacité du traitement antipaludique de première intention et de planifier ainsi l’introduction d’un nouveau traitement en 2025.

Le Sénégal intègre les données génomiques dans son système de gestion de l’information sanitaire afin d’améliorer la surveillance des vecteurs et de la maladie.

L’Ouganda a activé la déclaration journalière des services de santé communautaire.

La Zambie a amélioré la collecte de données sous DHIS2 de manière à documenter où et comment les moustiquaires ont été distribuées pendant la campagne de distribution universelle 2023-2024 et accroître ainsi la transparence et la redevabilité.

Outils de gestion de carte de score

L’adoption des cartes de score sur l’ensemble du continent met en exergue un engagement partagé de transparence, de redevabilité et d’action. Dans leur effort continu d’élaboration et de renforcement de ces outils, les CER et les États membres habilitent les populations aussi bien que les représentants gouvernementaux et que les professionnels de la santé à participer activement à l’instauration de systèmes de santé plus robustes et plus résilients.

Carte de score d’ALMA pour la redevabilité et l’action

La carte de score ALMA pour la redevabilité et l’action reste un outil important de mobilisation de la volonté politique. Cette carte de score trimestrielle dresse le rapport d’indicateurs clés sur l’ensemble des États membres, concernant le paludisme, la santé maternelle et infantile et les maladies tropicales négligées (MTN). La carte, assortie de rapports narratifs trimestriels, est distribuée aux chefs d’État et de gouvernement, aux ambassadeurs à l’UA et aux ministres de la Santé, des Finances et des Affaires étrangères.

Nouveaux indicateurs introduits en 2024

- Inclusion des maladies à transmission vectorielle dans les contributions déterminées au niveau national

- Déploiement de moustiquaires et d’insecticides de nouvelle génération

- Accès aux cibles OMS d’administration massive de médicaments contre les MTN fixées

- Pays dotés de lignes budgétaires MTN

Outils de carte de score régionaux

Chacune des CER a élaboré une stratégie régionale et mis en œuvre un outil carte de score pour entraîner la redevabilité et l’action. Les progrès ainsi révélés sont examinés lors de rencontres des chefs d’État et de gouvernement et des ministres.

Outils de carte de score nationaux et infranationaux

Quarante-quatre États membres exploitent des outils de carte de score pour entraîner la redevabilité et l’action à tous les niveaux du système de santé. L’expansion et la décentralisation des outils de carte de score aident les États membres à suivre leurs performances sanitaires, à affecter leurs ressources sur la base de données exploitées en temps réel et à engager la redevabilité des parties prenantes dans l’amélioration des résultats de santé. Les cartes de score aident à transformer les données de santé en actions concrètes, en les rendant accessibles à tous. Les ministères de la santé, les conseils pour l’élimination du paludisme, les jeunes, les parlementaires et la société civile en sont les utilisateurs clés, au niveau national et infranational. Par l’apport de données concrètes sur la prévalence du paludisme et sur les efforts de prévention dans les communautés, les intervenants multisectoriels deviennent les acteurs du plaidoyer en faveur du changement des politiques et des dépenses publiques ; ils entraînent l’action et ils mobilisent les ressources financières et en nature. Les données les aident à organiser et habiliter les communautés (pour la réduction des gîtes larvaires, par exemple), à mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance des moustiquaires imprégnées d’insecticide et à engager le dialogue avec les dirigeants locaux sur la nécessité d’un accès uniforme et constant aux thérapies et aux mesures de prévention du paludisme.

Les outils de carte de score offrent aussi, au-delà des secteurs de la santé, de nouvelles possibilités d’examen et d’intégration des données de domaines pertinents tels que l’agriculture et la gestion de l’environnement. L’intégration de ces données dans les cartes de score peut conduire à des stratégies plus efficaces contre le paludisme. En assurant l’alignement des ministères de l’agriculture, de l’environnement, du genre, de l’information, de l’énergie, des mines et de la santé sur la réponse à ces défis, les pays peuvent favoriser une riposte mieux intégrée et plus efficace aux épidémies et aux menaces sanitaires. Les cartes de score des pays peuvent du reste soutenir le plaidoyer, l’action et la redevabilité sur les questions relatives au genre, concernant notamment les barrières d’accès aux structures et aux services de santé.

L’Éthiopie, la Gambie, le Niger et la Zambie ont formé leurs parlementaires à l’utilisation des cartes de score, favorisant ainsi leur littératie des données et les habilitant à utiliser les données de santé dans leurs efforts de plaidoyer et d’allocation des ressources.

Le Ghana a formé des journalistes et s’est concentré sur une stratégie intégrée d’examen des cartes de score et d’élaboration de plans d’action communs. L’approche a donné lieu à un plus grand engagement public, encourageant du reste la redevabilité en ce que les professionnels des médias utilisent les cartes de score pour suivre les performances sanitaires et en informer leur audience.

Le Nigeria a nettement progressé sur la voie de la décentralisation des cartes de score jusqu’au niveau de l’administration locale (LGA) dans plusieurs États, facilitant un suivi et une prise de décision plus localisés.

Zanzibar a habilité les membres des communautés à suivre les services de santé locaux et à participer activement à l’amélioration de leur prestation par le biais de la carte de score communautaire.

7. Établir des partenariats de collaboration pour la recherche, l’innovation et la fabrication locale

Les États membres sont encouragés à poursuivre des stratégies innovantes et la fabrication locale de produits antipaludiques.

Les États membres disposent de nombreuses institutions de recherche, universités et entreprises aptes à tester, essayer et soutenir le déploiement d’interventions contre le paludisme. Les institutions régionales telles que l’Agence africaine du médicament (AMA) peuvent du reste contribuer à l’établissement d’un environnement propice au déploiement de nouveaux produits et d’approches innovantes.

Recherche et innovation

L’Union africaine a émis une décision appelant les États membres à consacrer 1 % à 3 % de leurs budgets nationaux à la recherche. Ces ressources permettent l’accroissement de l’investissement intérieur par le biais des universités et des institutions nationales de recherche (recherche moléculaire et génomique, outils de diagnostic, médicaments, contrôle vectoriel, etc.).

Agence africaine du médicament

En 2024, l’Agence africaine du médicament (AMA) a continué de progresser à grands pas vers son objectif d’harmonisation et de renforcement de la réglementation des médicaments et des produits médicaux en Afrique. Second organisme de santé spécialisé de l’Union africaine, l’AMA cherche à améliorer l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité en soutenant la production pharmaceutique locale, en coordonnant les évaluations conjointes des médicaments et en encourageant les échanges d’information entre autorités réglementaires nationales et régionales.

Le traité de l’AMA est ratifié, en 2024, par 27 pays. La nouvelle agence se trouve ainsi en bonne voie de rationalisation des processus de réglementation sur le continent, partant d’amoindrissement de la problématique des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Le Rwanda a été choisi pour l’établissement du siège de l’AMA, qui s’emploie aujourd’hui à opérationnaliser sa structure de leadership avec l’aide de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a engagé 10 millions d’euros dans la formation scientifique et réglementaire. Cette collaboration permettra à l’AMA de contrôler efficacement les médicaments et de promouvoir l’utilisation des outils numériques au service de la transparence et de l’efficacité réglementaires.

Fabrication locale

Le cadre catalytique et le plan de fabrication pharmaceutique pour l’Afrique soulignent tous deux l’importance de la production locale. La communauté contre le paludisme progresse à pas de géant sur ce plan, mettant davantage l’accent sur le transfert de technologie et la fabrication de produits antipaludiques en Afrique (moustiquaires de nouvelle génération, médicaments et vaccins). La production locale soutiendrait la croissance économique locale, favoriserait la disponibilité et la priorité des produits antipaludiques sur le long terme et atténuerait certains effets imputables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement (comme on l’a vu, par exemple, durant la pandémie de COVID-19).

ALMA poursuit sa collaboration avec les banques et les organismes de développement en faveur de la fabrication locale. La BAD, la Fondation africaine de technologie pharmaceutique (APTF) et ALMA ont convenu d’établir un programme de fabrication d’antipaludiques comme prochaine étape de l’investissement de la BAD et de l’APTF dans les créneaux de fabrication locale de ces produits. ALMA a par ailleurs aidé AUDA-NEPAD et la CUA lors de l’organisation de la conférence sur l’homologation et la réglementation des produits de contrôle vectoriel. Les recommandations en seront présentées dans une note d’orientation.

Plusieurs États membres poursuivent des initiatives de production locale d’antipaludiques (médicaments, insecticides et moustiquaires). Un effort considérable est cependant requis pour accélérer le transfert de technologie aux fabricants compétents, pour obtenir l’approbation de l’OMS et pour établir des chaînes d’approvisionnement en matières premières et de distribution durables.

Au Burkina Faso, l’usine de fabrication pharmaceutique Propharm a entrepris le processus devant mener à la production locale de médicaments antipaludiques.

Au Nigeria, Swiss Pharma Nigeria Ltd, avec l’aide de MMV et d’Unitaid, est devenu le premier fabricant nigérian de sulfadoxine-pyriméthamine préqualifiée par l’OMS. L’initiative Unlocking the Healthcare Value Chain a donné lieu à la signature d’un protocole d’entente avec Vestergaard, étape majeure vers l’établissement du pays au titre de premier fabricant africain de moustiquaires à double principe actif.

8. Assurer la coordination et la collaboration transfrontalières

Les États membres et les Communautés économiques régionales sont encouragés à faciliter les échanges de données, la surveillance, la coordination et le financement transfrontaliers.

Le paludisme n’a pas de frontières. Pour faire face aux nombreuses gageures de la tempête qui nous menace, la collaboration et la coordination transfrontalières seront indispensables. Les crises humanitaires et le commerce régional accru rendent nécessaire la résolution de la problématique des mouvements transfrontaliers de personnes. Pour atténuer la résistance aux insecticides, il faudra aussi assurer une surveillance et coordination transfrontalières efficaces des interventions de contrôle vectoriel et de prise en charge des cas (y compris en termes d’adaptation infranationale.

Communautés économiques régionales

Avec la délégation de responsabilités de l’Union africaine, les Communautés économiques régionales (CER) ont assumé un rôle plus dynamique dans l’approche de l’élimination du paludisme. Chacune a élaboré un plan stratégique et une carte de score afin de soutenir la redevabilité et l’action au niveau régional.

Les CER s’emploient activement à la mise en œuvre d’initiatives transfrontalières visant l’harmonisation des priorités stratégiques, la facilitation des échanges de données et la résolution des défis posés, notamment, par la résistance aux médicaments et le changement climatique

En CAE, le projet Great Lakes Malaria Initiative a organisé la première conférence régionale consacrée à la résistance aux médicaments antipaludiques, en vue de l’élaboration d’un plan d’action détaillé pour l’alignement des priorités au niveau régional et national concernant le suivi et la résolution de la résistance.

La CEEAC s’emploie à la mise en œuvre d’une stratégie régionale axée sur le renforcement de la collaboration transfrontalière, l’amélioration des systèmes de surveillance et la promotion du recours à des mesures efficaces de contrôle vectoriel.

En CEDEAO, l’Initiative pour l’élimination du paludisme au Sahel (SaME) a organisé une rencontre d’examen des progrès réalisés au niveau du plan de travail et de discussion des possibilités de renforcement de la mobilisation de ressources régionales et nationales.

La stratégie IGAD d’adaptation au climat priorise le passage à l’échelle des interventions antipaludiques, y compris à l’intention des populations déplacées.

La SADC publie un rapport annuel des activités, progrès et priorités de contrôle du paludisme dans la région. Produit en consultation avec les experts des États membres et les partenaires de développement, ce rapport est ensuite présenté aux chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du sommet annuel de la CER.

Mesures recommandées

Les États membres et leurs partenaires doivent produire une forte impulsion pour redresser le cap du continent vers l’élimination du paludisme. L’effort exigera une solide volonté politique, une action décisive de la part des dirigeants de tous secteurs, l’engagement de ressources intérieures et la mobilisation de ressources intégrées, le déploiement accéléré de nouvelles interventions et le renforcement des systèmes de santé.

Renforcer la volonté politique et le leadership

- Convertir les engagements en action par intégration des priorités du cadre catalytique et de la feuille de route d’examen de mi-parcours dans le programme de développement, les politiques et les plans de stratégie et d’action nationaux.

- Recruter des points focaux paludisme dans tous les ministères de tutelle pour identifier dynamiquement comment chaque secteur peut contribuer à l’élimination du paludisme, affecter les fonds et exécuter des politiques qui établissent un environnement propice à l’élimination.

- Lancer une campagne sociétale et gouvernementale globale pour en finir avec le paludisme (par exemple, Zéro Palu ! Je m’engage).

Mobiliser des ressources suffisantes et durables

- Affecter des fonds nationaux accrus au soutien des interventions contre le paludisme, y compris comme modèle d’intégration de la santé, sur le plan de la préparation et de la riposte aux pandémies, de la résilience au climat et du financement.

- Soutenir la reconstitution des ressources des principaux dispositifs de financement, dont le Fonds mondial et GAVI.

- Intégrer la lutte contre le paludisme dans les initiatives financées par les banques de développement.

- Établir des conseils et fonds nationaux pour l’élimination du paludisme afin de faciliter la mobilisation de ressources auprès de nouveaux bailleurs de fonds et du secteur privé.

Renforcer la coordination et l’action multisectorielles

- Convier les jeunes leaders à participer aux processus de décision, à mobiliser les communautés et à promouvoir les interventions antipaludiques.

- Former et habiliter les dirigeants religieux, coutumiers et autres à se faire les champions de la lutte contre le paludisme, à diffuser les communications pour le changement social et comportemental et à entraîner le dialogue au niveau de la communauté.

- Coordonner les activités multisectorielles à travers un conseil national pour l’élimination du paludisme.

Renforcer les systèmes de santé nationaux et adopter les dernières orientations en date

- Intégrer davantage le paludisme dans les autres services de santé (prise en charge communautaire intégrée, vaccination, soins prénatals, etc.)

- Élargir le déploiement factuel et ciblé des produits antipaludiques de nouvelle génération et des interventions innovantes.

- Entreprendre la cartographie des risques de flambées et de situations d’urgence climatique et élaborer des stratégies et plans d’atténuation du risque.

Utiliser l’information stratégique pour l’action

- Mettre en œuvre la carte de score d’ALMA pour la redevabilité et l’action et associer les rapports trimestriels et les actions recommandées en tant que dispositif de redevabilité des suivi et progrès de l’agenda d’accélération.

- Intégrer les données climatiques et autres données multisectorielles dans les systèmes nationaux d’information sanitaire, au soutien de systèmes de santé sensibles et résilients face aux conditions climatiques et environnementales changeantes.

- Renforcer la capacité nationale des outils de carte de score au soutien de la stratification et de l’adaptation infranationale, de la décentralisation et du suivi des actions, ainsi que de l’utilisation élargie des cartes de score au-delà du secteur de la santé.

- Élaborer des cartes de score multisectorielles pour que les données servent systématiquement à l’identification des possibilités de collaboration intersectorielle (agriculture, finances et environnement, par exemple).

Établir des partenariats de collaboration pour la recherche, l’innovation et la fabrication locale

- Investir dans les capacités de recherche et de production pour encourager et étendre l’innovation, y compris les nouvelles interventions et nouveaux médicaments, diagnostics et outils de surveillance.

- Mettre à contribution les universités et les institutions de recherche pour entraîner la recherche contre le paludisme et soutenir la mise au point d’interventions et de politiques factuelles, propices à la réduction des coûts, à l’amélioration des efficacités et à la promotion du développement économique et social.

- Soutenir les initiatives régionales, telles que le traité de l’AMA, et aider les CER à accélérer l’accès des nouvelles interventions au marché et la configuration du marché.

- Soutenir la préqualification, l’approbation réglementaire et la configuration du marché pour les produits de fabrication locale.

Assurer la coordination et la collaboration transfrontalières

- Élaborer des mécanismes d’échange des données transfrontalières, y compris une information en temps réel concernant les flambées, la résistance et autres défis.

- Renforcer les échanges de données, la planification, la surveillance, la mobilisation de ressources et autres activités transfrontalières à travers les CER.

Annexe: Le point sur les progrès réalisés contre les maladies tropicales négligées en 2024

Progrès de l’élimination des MTN en Afrique

En juin 2024, l’OMS a reconnu le Tchad comme le septième pays à avoir éliminé la forme gambienne de la trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil, en tant que problème de santé publique. D’autres pays (le Burundi, le Niger et le Sénégal, notamment) ont soumis leur dossier sur l’élimination des MTN ou travaillent à sa constitution.

Numérisation

Carte de score ALMA pour la redevabilité et l’action

En 2024, ALMA a organisé quatre rencontres consultatives pour discuter avec les principaux partenaires — Uniting to Combat NTDs, la Commission de l’Union africaine, l’OMS (AFRO, Siège et ESPEN-Projet spécial élargi pour l’élimination des maladies tropicales négligée), Kikundi et les gestionnaires des MTN — des indicateurs supplémentaires qu’il conviendrait d’ajouter à la carte de score ALMA pour soutenir le suivi et la mise en œuvre du Cadre continental contre les MTN. Une réunion a eu lieu avec l’OMS sur la possibilité de rehausser le seuil rouge de l’indice de couverture des MTN, de 25 à 50, et sur les indicateurs possibles à ajouter à la carte de score ALMA. L’OMS/Siège s’est engagé à revoir les niveaux de seuil en 2025.

ALMA a adopté un indicateur d’inclusion des maladies à transmission vectorielle dans les contributions déterminées au niveau national utile à la considération du changement climatique. Cet indicateur soutiendra le plaidoyer en faveur d’une priorisation des maladies à transmission vectorielle dans les CDN et dans les plans chiffrés au niveau du pays, y compris au soutien de la mobilisation de ressources supplémentaires.

Cartes de score MTN nationales

Vingt-deux États membres ont mis au point des cartes de score MTN nationales, y compris le Soudan du Sud, le Cameroun et le Ghana, qui ont inauguré les leurs en 2024. Ces cartes de score ont mis en valeur le profil des MTN à l’échelle nationale et amélioré les rapports de données les concernant. L’Angola, le Burundi, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Malawi, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie ont accru leur nombre d’indicateurs MTN dans leurs systèmes nationaux d’information pour la gestion sanitaire (par exemple, DHIS2) et les données de plus de 75 % des plans directeurs sur les MTN figurent désormais dans DHIS2. L’Angola, le Burundi, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, le Sénégal et le Rwanda ont lié leurs cartes de score MTN à DHIS2. Le Burkina Faso, le Burundi, le Congo, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Malawi, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie ont également accru leurs ressources intérieures contre les MTN et en ont mobilisé davantage auprès des partenaires en vue de combler les écarts identifiés lors de l’analyse des cartes de score.

En Angola, un examen de la carte de score a révélé l’absence de couverture DMM dans 12 provinces, donnant lieu à la mobilisation de ressources auprès du Fonds END.

Le Burkina Faso a identifié un faible taux de guérison de la lèpre sur sa carte de score, donnant lieu à une recommandation d’intensification des mesures de contrôle de la maladie. Une amélioration, de 67 % en 2023 à 81 % en 2024, a été observée après une intervention de sensibilisation communautaire et de formation des prestataires de soins de santé à la prise en charge des cas de lèpre.

Au Kenya, l’analyse de la carte de score a conduit à la cartographie des cas de morsure de serpent en vue de la mise en place de mesures de prévention et de contrôle. Les centres de traitement de la leishmaniose viscérale (LV) ont déclaré une hausse de la couverture, de 81 % en 2022 à 100 % en 2024.

Au Niger, les parlementaires ont été formés à la carte de score, donnant lieu à l’inscription des MTN au budget national de la santé (524 000 dollars en 2024).

En Tanzanie, la carte de score a amélioré la sensibilisation des parlementaires et autres dirigeants politiques, donnant lieu à une plus grande priorisation des MTN : 15 conseils ont augmenté leurs allocations budgétaires aux MTN en 2024 et les dépenses gouvernementales totales sont passées à 6,9 millions de dollars.

En 2024, 11 États membres ont publié leurs cartes de score MTN, 29 pays ont déclaré avoir une ligne budgétaire dédiée aux MTN et 584 certificats de formation ont été délivrés à divers intervenants concernant l’utilisation des cartes de score MTN.

Plaidoyer, action et mobilisation de ressources multisectoriels

Une enquête a été menée en 2024 pour évaluer le degré de financement intérieur de la lutte contre les MTN dans les budgets nationaux. Vingt-huit États membres ont répondu au questionnaire. Parmi eux, 64 % disposent de lignes budgétaires relatives aux MTN (apports financiers des partenaires compris) et 36 % y allouent des ressources de l’État.

Sigles et acronymes

ALMA

Alliance des dirigeants africains contre le paludisme

AMA

Agence africaine du médicament

ASC

Agent de santé communautaire

AYAC/CCAJ

Conseil consultatif ALMA des jeunes

CEP / FEP

Conseil / Fonds pour l’élimination du paludisme

CER

Communauté économique régionale

CPS

Chimioprévention du paludisme saisonnier

HBHI

High Burden to High Impact – D’une charge élevée à un fort impact

IDA

Association internationale de développement – Banque mondiale

IRS

Pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent

MII

Moustiquaire imprégnée d’insecticide

MTN

Maladies tropicales négligées

PCCi

Prise en charge communautaire intégrée

PEV

Programme étendu de vaccination

SP

Soins prénatals

TDR

Test de diagnostic rapide

TPIp

Traitement préventif intermittent contre le paludisme pendant la grossesse

Remerciements

Ce rapport a été préparé par la Commission de l’Union africaine, l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) et le Partenariat RBM pour l’élimination du paludisme. La rédaction et la révision apportées au rapport incluaient les contributions des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des partenaires de développement et d’autres parties prenantes du continent et de la communauté mondiale.

- Sheila Tamara Shawa- Musonda (CUA)

- Whitney Mwangi (CUA)

- Eric Junior Wagobera (CUA)

- Itete Karagire (CAE)

- Ahmed Hassan Ahmed (IGAD)

- Sidzabda Christian Bernard Kompaore (Burkina Faso)

- Marcellin Joel Ateba (Cameroun)

- Hassane Ali Outhan (Tchad)

- Gudissa Assefa (Éthiopie)

- Duarte Falcão (Guinée-Bissau)

- Kibor Keitany (Kenya)

- Andrew Wamari (Kenya)

- Godwin Mwakanma Ntadom (Nigeria)

- John H. Sande (Malawi)

- Issac Adomako (Malawi)

- Mohamed Ainina (Mauritanie)

- Sene Doudou (Sénégal)

- Joseph Panyuan Puok (Soudan du Sud)

- Nakembetwa Marco (Tanzanie)

- Mathias Mulyazaawo (Ouganda)

- Maulid Issa Kassim (Zanzibar)

- James Dan Otieno (Kenya OMS)

- Philippe Edouard Juste Batienon (Partenariat RBM)

- Yacine Djibo (Speak Up Africa)

- Melanie Renshaw (ALMA)

- Samson Katikiti (ALMA)

- Abraham Mnzava (ALMA)

- Tawanda Chisango (ALMA)

- Stephen Rooke (ALMA)

- Hilaire Zon (ALMA)

- Aloyce Urassa (Conseil consultatif ALMA des jeunes)

- John Mwangi (Corps des jeunes du Kenya contre le paludisme)

Endnotes

- OMS, Rapport mondial sur le paludisme 2024. ↩︎

- WHO, Countries and Territories Certified Malaria-Free, https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/elimination/countries-and-territories-certified-malaria-free-by-who. ↩︎

- Union africaine, Cadre catalytique pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique à l’horizon 2030, https://au.int/sites/default/files/pages/32904-file-catalytic_framework_8pp_en_hires.pdf. ↩︎